Wihtner Fasabi Gonzales, artista urbano de origen shipibo-konibo-xetebo, creció con la idea de que un día el mundo se iba a transformar. En los relatos que le habían contado su padre y su abuelo, la Luna iba a morir y el Sol descendería del cielo hasta llegar al nivel de los hombres. Fasabi Gonzales nació en el centro poblado Roaboya Nativa, ubicado en una quebrada del río Ucayali, donde sus tatarabuelos, Angel Sánchez y Remigia Pancosa, se habían asentado a inicios del siglo XX luego de transitar de forma errante por la Amazonía, en búsqueda de un lugar para sembrar.

ESTRENO. El nuevo rap está disponible en YouTube, Spotify, SoundCloud y en las redes sociales de OjoPúblico.

En ese lugar, que era habitado por muchos monos y que estaba a media hora de camino hacia el río, él pasó su primera infancia: el bosque era el escenario de sus juegos iniciales y la maloca, hecha con paredes de caña brava y techo de shebón (un tipo de palmera), era el espacio en el que se organizaban las reuniones familiares. Todo era como tenía que ser. Hasta que un día, luego de que él cumpliera cinco años, su hermana mayor falleció. Sus padres, para dejar atrás aquella pérdida, decidieron abandonar su comunidad: toda la familia recogió sus cosas, se embarcó en un peque peque y viajó río arriba por cuatro horas hasta llegar a la ciudad de Pucallpa. Allí, en el naciente distrito de Yarinacocha, donde se asentaron muchas personas de origen shipibo-konibo en la década de los 90, Fasabi Gonzales llegaría a entender el significado de la muerte de la Luna y la caída del Sol.

Es una mañana calurosa de enero del 2021 y él está en el mismo lugar al que llegó hace 23 años. En unos minutos, debe salir a trabajar a bordo de un trimóvil por las calles de Pucallpa y recoger pasajeros para llevarlos de un lugar a otro: la pandemia hizo que él deje sus estudios de Agroindustria en la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía (UNIA), cuando cursaba el octavo ciclo, para obtener ingresos económicos con diferentes oficios. Más tarde, también debe trabajar en un restaurante y luego cuidar a su hija, de apenas un año, y atender a su madre, la señora Elsa Gonzales, maestra del bordado kené, quien está muy enferma desde hace algunos meses. Entre todas esas labores, las labores propias de alguien que intenta construir un futuro en medio de la adversidad, hoy se ha dado un tiempo para contarme cómo se convirtió en uno de los raperos indígenas más importantes de la Amazonía, razón por la cual OjoPúblico lo convocó para el proyecto Chiqapwan Takisunchis, el primer disco de rap contra la desinfirmación que ha sido grabado en Perú y que incluye canciones en lenguas originarias.

DISCO. El tema de Wihtner Fasabi es el segundo sencillo de "Chiqapwan Takisunchis", el primer proyecto periodístico musical contra la desinformación en el Perú, producido por OjoPúblico.

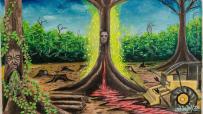

Ilustraciones: Héctor Huamán.

Wihtner FaGo, como lo conocen en la escena del hip hop, es un activista por la defensa de su cultura y por la preservación del medio ambiente. Está registrado en el Mapa IberCultura Viva, una plataforma latinoamericana de organizaciones y representantes de pueblos originarios, como un gestor, profesor y difusor cultural. Suele aparecer en los medios de comunicación de la Amazonía dando lecciones sobre su lengua o interpretando sus canciones en clave de rap: en unos días, por ejemplo, se presentará en el estreno de Señal Intercultural, un canal digital de Pucallpa. Ha ofrecido talleres para enseñar a jóvenes de origen shipibo-konibo a convertir sus historias ancestrales en canciones urbanas y ha compuesto temas para proyectos de la Bienal Internacional de Arte Amazónico y del Consejo Shipibo-Konibo y Xetebo (Coshikox), una organización que busca su autonomía territorial dentro del Perú. También es el autor de “Non Axebo” (Mi Cultura), el primer álbum de rap grabado íntegramente en shipibo-konibo, una de las 44 lenguas amazónicas del país.

Para llegar a ese punto de su carrera musical, Wihtner FaGo tuvo que pasar por diferentes estilos musicales y también por un viaje interior hacia los relatos de su pueblo. En la niñez se había sentido atraído por los íkaros —cantos sagrados de sanación reconocidos como Patrimonio Cultural de la Nación— que interpretaba su padre, don Ruperto Fasabi, un maestro del tabaco muy respetado en su comunidad. Como tenían una melodía armónica, les colocó pistas instrumentales y arreglos. Pero dejó de hacerlo al descubrir el rock alternativo, que le hacía sentir otro tipo de fuerza, quizá ese por ese lado urbano con el que también había crecido. Sin embargo, el ritmo que haría despertar sus ansias por convertirse en artista fue el ‘freestyle’, un súbgenero del rap que tiene como base la improvisación.

—El rap me cambió mucho, hizo que tenga otra personalidad y que me abriera a mi cultura —sigue contando, con una voz blanda, muy diferente al tono gutural que usa en sus canciones.

Fasabi Gonzales es tímido al hablar. La primera vez que conversamos por teléfono, en noviembre del 2020, dudé de que fuera realmente él quien había contestado. Trastabillaba y hablaba con algo de desconfianza. Pero comprendí luego de muchas conversaciones que Wihtner FaGo se transforma al interpretar sus canciones: no solo su idioma materno le da una fluidez inusitada, sino que también sus palabras cobran una energía grave, potente, como si provinieran desde dentro de la tierra. Ahora me confiesa que él nunca soñó con cantar o que no se atrevía incluso a pesar de que sus amigos lo animaban. Lo que le dio el valor para al menos intentarlo fue escuchar la canción “Kumbarikira” (Compadrito), una producción de un grupo de adolescentes de origen kukama-kukamiria, otro de los 51 pueblos indígenas de la Amazonía que habitan el Perú. Esos jóvenes, desde Nauta (Iquitos), grabaron una canción que se hizo viral en Internet: todas sus versiones de YouTube suman más de un millón de reproducciones.

—¿Por qué no me animo a cantar en shipibo? —dice Fasabi Gonzales que se preguntó en ese momento, a sus 23 años— Entonces me puse a recordar todos los cuentos que me habían contado mis padres y mis abuelos. O les pedía que me los cuenten de nuevo. Iba a mi cuarto y allí plasmaba unas rimas con esas historias. Luego de estructurar la letra, volvía a ir donde mis padres para preguntarles más y así seguía.

RAPEAR EN LENGUAS. Fasabi es conocido por escribir e interpretar temas que reivindican el territorio amazónico y la cultura shipibo-konibo. Su música tiene un poderoso componente de identidad indígena.

Foto: Captura del video "Ikon Itan Ikoma".

La primera canción que compuso, una noche del 2015 —sobre la superficie de su cama y en un cuaderno de tamaño oficio, según recuerda—, se llamó “Nato koiranwe” (Sé el guardián).

Jonibo

Hombres

Kawe itian numabu

Varones y mujeres

Nonra koirantijake non jawekibo

Tenemos que cuidar lo nuestro

Non niibo

Nuestros bosques

Non paro

Nuestros ríos

Non ianbo

Nuestros lagos

Jaskatax no jakon jaknticopi

Para poder vivir mejor.

A su padre no le gustó la canción, pero Wihtner FaGo intentó explicarle que era otra forma de transmitir la esencia de su cultura, de dar a conocer a otras personas lo importante que era su identidad. Con esas convicciones perseveró en su intención de ser un artista urbano de raíz indígena y dar un mensaje que él define ahora en cuatro ejes: cultura, territorio, identidad y medio ambiente. Los mismos temas que abordaban las historias que le contaban a él desde niño y que al fin de adulto pudo comprender. Porque de adulto todo se le hizo más claro, incluso aquella historia de la Luna y el Sol:

—La caída del Sol quería decir que iba a haber más calor, que es lo que estamos sintiendo ahora en Pucallpa —explica Wihtner FaGo—. Hemos llegado incluso hasta los 42 grados. Mis ancestros con esa historia estaban hablando del calentamiento global, del cambio climático. Lo estaban prediciendo, se podría decir. Y la muerte de Luna quería decir que todo estaría en penumbra, que vendrían enfermedades o una peste.

SENCILLO. Este tema fue grabado especialmente en un estudio musical de Pucallpa.

Ilustración: Héctor Huamán.

Una voz mística en estos tiempos

Los hombres de origen shipibo-konibo, dos pueblos que se encontraron desde mediados del siglo XVIII, tienen un vínculo visceral con su entorno y eso define su tipo de vida: es algo que les da equilibrio. También han sido expertos colonizadores de nuevos terrenos, tanto en el monte como en la ciudad (Cantagallo, en Lima, es un ejemplo). Y los xetebo, parte de la ascendencia de Fasabi Gonzales por vía paterna, eran conocidos por ser unos guerreros valientes e impetuosos. Wihtner FaGo es consciente de ese conjunto de tradiciones e intenta adaptarlas a las necesidades del presente.

—Yo creo que debemos vivir en armonía con los animales y con la naturaleza —dice esta mañana de febrero, otra vez desde su casa en Pucallpa—. Las personas no cuidan el medio ambiente y a mí eso me causa rabia. Por eso intento que mis canciones generen un cambio.

Esta postura tan clara en defensa del entorno hizo que Matteo Norzi, cineasta italiano y fundador del Shipibo-Conibo-Center, lo contactara en 2019 para que compusiera una canción contra la actividad petrolera que daña los ríos de la selva: según diferentes organizaciones, se han reportado entre 400 y 500 derrames de ese recurso negro, tan preciado en el extranjero, entre los años 2000 y 2019. Para entonces, Fasabi Gonzales ya había hecho voluntariados de recojo de basura y había participado de talleres de sensibilización dirigidos a jóvenes indígenas, por eso no le costó mucho aceptar la propuesta.

VIDEOCLIP. La producción se trabajó con los mejores recursos de Pucallpa. Las tomas se realizaron en paisajes urbanos y naturales de esa región.

Foto: Captura de video "Ikon Itan Ikoma".

La presentación de aquel tema se hizo a dos kilómetros de Pucallpa, al pie del árbol de la lupuna, testigo silencioso en la década de los 80 de los asesinatos de Sendero Luminoso: incluso tiene algunas heridas de bala en su corteza. Alrededor de aquel tronco de más de 200 años y cuyo valor medicinal es ancestral, Wihtner FaGo interpretó el tema “La purga mundial” mientras se hacía una performance en la que las personas simulaban “una limpia” que finalizaba con el vómito de sus males interiores. Aquel acto era una simulación de las ceremonias de curación que realizan los shamanes de la selva, como el señor Ruperto Fasabi.

—Wihtner tiene una energía fantástica, que atrapa —dice Matteo Norzi desde Madrid, donde ahora trabaja en un proyecto—. Su dedicación para exprimir conceptos ancestrales de forma contemporánea y reinventar esa tradición para crear algo nuevo es sorprendente.

Norzi ha trabajado con muchos representantes de pueblos originarios y siente que ahora es muy importante que ellos mismos se representen, que cuenten su propia historia y que hagan uso de sus tradiciones culturales para dar un mensaje al mundo. Luego de muchos años en que diversos artistas —diseñadores, músicos, escritores, incluso cineastas como él— han llegado a los pueblos indígenas y han extraído sus historias y sus conocimientos para hacerlos suyos, sin reconocerles ningún tipo de crédito, es tiempo de que artistas como Wihtner alcen su voz y sin intermediarios puedan expresarse a partir de sus vivencias y conocimientos.

—Su trabajo rompe con los clichés que hacían pensar a la tradición indigena como algo antiguo —sigue Norzi—. Él mezcla su historia con la cultura urbana. Representa a una nueva generación de jóvenes que miran con otros ojos, que buscan formas creativas de protestar por su cultura y por su medio ambiente.

—Yo describiría su música como mística —dice por su parte Daniel Yankung Tuesta, desde Pucallpa, donde también crea música urbana y la mezcla con sus raíces awajún—. El idioma hace que le dé ese toque de originalidad que tiene la selva. Además, los temas que toca son aptos para todo público.

En tiempos en los que algunas organizaciones prevén una sabanización de la Amazonía, es decir que los bosques se conviertan en campos desérticos y muertos, una voz indígena, consciente de su tradición, pero que la conjuga con manifestaciones actuales, es muy importante. Y aunque no todos entiendan el idioma shipibo-konibo, basta escuchar las canciones de Wihtner FaGo para sentir la energía de la naturaleza: él acompaña sus creaciones con íkaros interpretados por su padre, sonidos de los ríos, de los animales; es como si la naturaleza estuviera sonando. Y ya al conocer el significado de su canciones el mensaje cobra mayor contundencia.

En su primer disco, por ejemplo, tiene una canción titulada “Non Nete”, que es uno de los cuatro mundos de la cosmovisión shipibo-konino. Es el espacio donde viven los hombres y todos los seres vivos. Es nuestro espacio. Allí, Wihtne FaGo dice:

Non yosiboan noa yoikatitai non netebo keyoti kai,

Nuestros ancestros nos decían que debemos cuidar nuestro ambiente

Non axebo keyotikai, non nibo menoti keyoti kai,

Que también tenemos que cuidar nuestra cultura, nuestros bosques se están acabando con incendios

Non yoinabo mawati keyotai, non ianbo, non paro tsosinikai.

Nuestros animales se están muriendo, nuestros lagos, nuestros ríos se están secando

Jakoma jawekibo winoti kai, koshino akanwe non kaibobo

Muchas cosas malas pasarán, resistamos, familia

Jakopira joke sani jakiribi mato yoi nokon yosiboan ea yoikatitai.

Es por eso que estoy nuevamente dejándoles un mensaje, el mensaje de mis ancestros.

Tienes reportajes guardados

Tienes reportajes guardados